Metrofragmentación: los costos de un absurdo territorial fue originalmente publicado en pedestre.cl

De acuerdo con la Encuesta Origen Destino 2017, cada día se realizan 4.4 millones de viajes entre la Ciudad de México y los municipios conurbados del Estado de México. De estos viajes, dos de cada tres se llevan a cabo en transporte público, la mayoría de las veces en microbuses destartalados, estrechos, inseguros y contaminantes. Estos viajes no sólo son incómodos: también resultan extremadamente caros para familias de escasos recursos que llegan a gastar más de la cuarta parte de sus ingresos sólo en moverse.

Aunque la tarifa pagada al conductor del microbús es baja, la suma de cobros realizados en cada transbordo es la que lastima los bolsillos de los usuarios. Así, y según un estudio de ITDP, el 23% de los habitantes del Estado de México que trabajan en la Ciudad de México gasta entre 51 y 100 pesos diarios en movilizarse, mientras el 49% gasta entre 26 y 50 pesos. Esto es difícilmente sostenible en un Estado donde la mitad de los hogares tiene un ingreso promedio mensual inferior a los 10 mil pesos.

Contrario a lo que se pudiera pensar, la multiplicación de transbordos no obedece a una razón técnica, sino a una división administrativa que no guarda relación con la continuidad física de la ciudad.

En efecto, la Ciudad y el Estado de México cuentan con sistemas de transporte público paralelos, regulados (es un decir) por distintas agencias, con tarifas y modos de cobro distintos, que operan dentro de una malla de recorridos que sólo abarca el territorio jurisdiccional de cada Estado, haciendo caso omiso de la existencia de un vecino con el que se comparte el espacio físico de una misma metrópolis.

De esta manera, cada vez que un usuario del transporte colectivo quiere cruzar la frontera virtual que divide a ambas entidades federativas, debe bajarse del vehículo en que inició su viaje, regulado (es un decir) por un Estado, para tomar otro, regulado (es un decir) por el otro. Esto se traduce en un sistema de transporte colectivo extremadamente ineficiente, con una flota excesiva, que artificialmente prolonga viajes, genera más congestión, multiplica tiempos de espera, y consume los ingresos de usuarios que son víctimas de la falta de integración física, operacional y tarifaria de un servicio esencial como es el transporte público.

Baste como ejemplo el sistema Metrobús, que en ningún punto de sus 140 kilómetros de extensión se cruza con su símil del Estado de México, Mexibús. Ambos se planifican, operan y gestionan de manera paralela, ignorando la existencia del otro, lo que finalmente significa la pérdida de una enorme oportunidad para mejorar la manera en que miles de personas se mueven cada día en la ciudad.

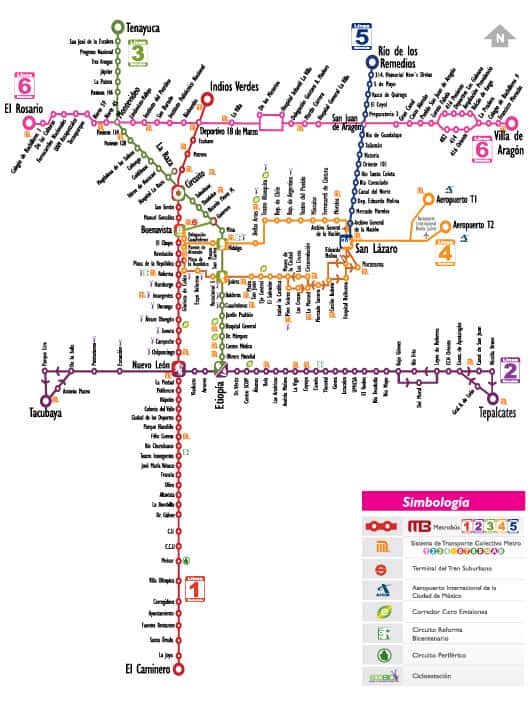

Mapa esquemático del Metrobús de la CDMX, Imagen: Metrobús Ciudad de México.

Las ineficiencias e inequidades también se replican en las finanzas locales: el déficit financiero crónico del Metro de la Ciudad de México en gran medida se debe a que el Estado de México no se pone con un peso para pagar la operación de los trenes que a diario mueven a miles de sus habitantes. Algo anda crónicamente mal.

Mapa del STC Metro. Imagen: Metro Ciudad de México

El crecimiento de las ciudades usualmente no respeta divisiones administrativas. Las dinámicas del mercado inmobiliario, formal e informal, suelen traspasar con extrema facilidad las fronteras estatales y municipales, creando una continuidad física y funcional que no encuentra un correlato en el ordenamiento territorial y en las políticas públicas de carácter urbano.

A pesar de que el 57% de la población mexicana vive en un área metropolitana, y de que la Ley General de Asentamientos Humanos, promulgada en 2016, finalmente reconoció la existencia del fenómeno metropolitano, en la práctica en México no existen mecanismos efectivos para la planificación y gestión de las ciudades cuyos territorios involucran distintos territorios jurisdiccionales.

Pocas cosas más rígidas que la división político administrativa de un país. En este sentido, plantear la fusión de municipios o estados, o la creación de un cuarto nivel administrativo metropolitano cae en el terreno de la política ficción. Lo que no es una utopía es la implementación de mecanismos de coordinación que hagan más eficiente y ordenada la gestión de las grandes ciudades.

Estos mecanismos, comunes en otras latitudes, obligan a los distintos municipios y estados a sentarse en la misma mesa para alinear programas, proyectos y presupuestos en materias como usos de suelo, movilidad, infraestructura, gestión del agua, calidad del aire, gestión de residuos y seguridad pública. Bajo un esquema así, los planes y programas sectoriales de carácter municipal quedan supeditados al cumplimiento de lo establecido en instrumentos de planificación de carácter metropolitano.

A su vez, los recursos federales pueden estar condicionados a la existencia de una institucionalidad efectiva de coordinación metropolitana. Un buen ejemplo de esto son las MPO (Metropolitan Planning Organizations) de Estados Unidos, entidades que reúnen a los gobiernos locales para el diseño y gestión de políticas de transporte, y cuya existencia es mandatoria en caso de que las ciudades quieran recibir recursos federales para programas y proyectos de transporte. El fin último de las MPO es que los fondos sectoriales se utilicen en procesos de planificación cooperativos, continuos e integrales. Aunque un modelo así puede sonar altamente burocrático, sí constituye una buena manera de alinear esfuerzos y hacer un uso más eficiente de los recursos públicos.

No contar con mecanismos de coordinación metropolitana hace que nuestras ciudades sean altamente ineficientes, improductivas y difíciles de manejar. Negar la existencia del fenómeno metropolitano le cuesta caro a México, y el precio de la falta de coordinación los pagamos todos, particularmente los más pobres, que diariamente deben atravesar una ciudad que a sus continuas fracturas -espaciales y sociales- suma una absurda fragmentación administrativa.

Arquitecto, planificador urbano, bloguero. Siempre tratando de pasar liebre por gato.